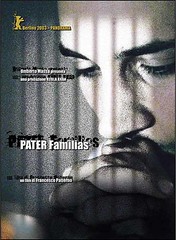

TITULO ORIGINAL Una storia qualunque

AÑO 2000

IDIOMA Italiano

SUBTITULOS Español (Separados)

DURACION 195 min.

DIRECCION Alberto Simone

ARGUMENTO Alberto Simone

GUION Silvia Napolitano e Alberto Simone

AYUDANTE DE DIRECCION Daniele Falleri

PERSONAJES E INTERPRETESMichele La Torre (Nino Manfredi), Mirko Mancini (Bruno Wolkowitch), Sara (Agnese Nano), Sandro (Antonio Manzini), Beatrice (Valerie Leboutte), Matteo (Matteo Simone), Josette (Melanie Gerren), Commissario Pietrostefano (Carlo Croccolo), Avv. Guido Mosca (Giancarlo Dettori), Commis. Barilli (Lello Serao).

FOTOGRAFIA Marco Pontecorvo

ESCENOGRAFIA Paola Bizzarri

VESTUARIO Sandra Cardini

SONIDO Bruno Pupparo

PRODUCCION Maurizio Tini para Sidecar Films & TV

SINOPSIS Uscito di prigione dopo i ventotto anni inflittigli per l'omicidio della moglie, Michele La Torre vive una condizione talmente solitaria e confusa da fargli desiderare di tornare in carcere. Ad aiutarlo ci pensa Mirko, giovane avvocato idealista, al quale Michele chiede anche di dargli una mano a ritrovare i figli di cui ha perso le tracce dal giorno della sua condanna. Recuperato l'indirizzo del figlio, Michele vi si reca ma viene scambiato per il nuovo giardiniere, ritrovandosi ad abitare in incognito insieme ai suoi stessi parenti. Nel frattempo Mirko, studiando gli atti del processo di Michele, comincia a sospettare una sorprendente verità... (Film Scoop)

PRESENTAZIONE

Sono molti i livelli interpretativi che si intersecano, si sovrappongono e si contraddicono nel personaggio che il soggettista, sceneggiatore e regista Alberto Simone ha ritagliato a misura su Nino Manfredi per costruire attorno ad esso Una storia qualunque, la miniserie in due puntate in onda su Raiuno domenica 19 e lunedì 20 novembre alle 20.45. Il personaggio si chiama Michele La Torre ed ha appena finito di scontare 28 anni di carcere per uxoricidio. Per la giustizia è l'autore di un orrendo delitto e lui invece sa di essere innocente. Ha passato un tempo enorme chiuso in una cella e ad un certo punto ha smesso di chiedersi il perché, ha superato la rabbia e il dolore. Nonostante la sua drammatica esperienza è rimasto tenero, candido. Ormai vecchio e fragile, ha paura della realtà in cui piomba all'improvviso, non riconosce più la sua città, è solo, non ha amici né parenti, lo disorienta il caos delle strade, lo confondono i colori e i rumori. Tanto che a un certo punto pensa che l'unica soluzione possibile sia di ritornare in prigione e cerca di farsi arrestare di nuovo compiendo uno scippo tanto maldestro che un giovane avvocato idealista e squattrinato, Mirko Mancini, riesce facilmente a convincere i poliziotti a lasciarlo andare. Mal gliene inconglie perché Michele lo accusa di difesa non richiesta e pretende, a titolo di risarcimento, d'essere assistito e ospitato. Dopo un periodo di tragicomica convivenza, che pian piano si tramuta in amicizia, l'anziano ex-detenuto confida a Mirko il suo desiderio segreto, l'ultimo, l'unico: ritrovare i suoi due figli, Sara e Sandro, che gli furono strappati il giorno della condanna quando avevano soltanto tre e cinque anni e furono dati in adozione. Ed è all'avvocato che affida il compito di rintracciarli. C'è ancora un fortunato scambio di persona: sulla base di un possibile indirizzo indicatogli dall'avvocato, Michele raggiunge il villino dove dovrebbero abitare i suoi figli e mentre spia quel che vi succede la padrona di casa crede che sia il nuovo giardiniere. Lui, imbarazzato ma desideroso di conoscere la verità, accetta il posto e la sua doppia identità. E così scopre che la signora è Beatrice, la moglie di suo figlio Sandro, che il loro figlio di otto anni si chiama Matteo ed è il suo nipotino e che la violoncellista, venuta per qualche giorno da Londra dove lavora, è sua figlia Sara. Mentre Michele trascorre giornate emozionanti e felici, l'avvocato, convintosi della sua innocenza, indaga giorno e notte sul supposto uxoricidio e finalmente scopre che non è lui l'assassino. Accanto a Nino Manfredi, protagonista della miniserie, il ruolo dell'avvocato Mirko Mancini è ricoperto da Bruno Wolkowitch, mentre gli altri interpreti sono Agnese Nano (Sara), Antonio Manzini (Sandro), Valerie Leboutte (Beatrice). Nella parte del piccolo Matteo esordisce Matteo Simone, che è davvero il nipotino di Nino Manfredi essendo figlio di sua figlia Roberta e del regista Alberto Simone. Nel cast ci sono ancora Carlo Croccolo, nei panni del vecchio commissario Pietrostefano e Giancarlo Dettori in quelli dell'avvocato Guido Mosca.

LA STORIA

Prima puntata.

Condannato per l'omicidio della moglie, Michele La Torre (Nino Manfredi) viene rimesso in libertà dopo aver dovuto scontare 28 anni di galera. Ma non ha alcuna intenzione di abbandonare quella che fino a quel momento è stata la sua casa e la sua vita. Si barrica in cella e il direttore del carcere deve faticare non poco per convincerlo ad uscire. Appena fuori, Michele, spaventato e confuso dal rumore e dal caos di una città che non riconosce più, ha un unico pensiero: trovare il modo di rientrare in galera. Tenta goffamente di scippare un'anziana signora e viene subito fermato da due poliziotti. Il tentativo di tornare in carcere però fallisce per merito, o per colpa, di un giovane avvocato che passando nei pressi convince la pattuglia a lasciar perdere questo anziano signore, scippatore troppo maldestro. L'avvocato è Mirko Mancini (Bruno Wolkowitch), un simpatico giovane pieno di ideali, ma senza una lira. Dimostrandosi tutt'altro che grato, Michele La Torre lo riempie di insulti, gridandogli chi mai gli ha chiesto di difenderlo, di rimetterlo in libertà? Cosa se ne fa lui della libertà se non ha un posto dove andare, un amico, un parente a cui rivolgersi? Mancini lo guarda come se fosse matto, sale in macchina e se ne va. E' notte e l'avvocato rientra a casa. Sul suo pianerottolo vede l'anziano ex detenuto addormentato, abbracciato alla sua valigetta. Tenta di entrare in casa senza far rumore, ma invano, le chiavi gli sfuggono di mano e cadono a terra fragorosamente. Michele si sveglia di soprassalto e lo prega di ospitarlo almeno per una notte. Mirko rifiuta e nel faticoso tentativo di entrare in casa lasciandolo fuori, lo spintona con troppa forza facendolo cadere per le scale. Michele si è fatto male ad una caviglia e, un po' esagerando, finge di non essere in grado di camminare. L'avvocato è costretto a farlo entrare e a malincuore anche ad ospitarlo: ma sia chiaro, precisa, per una sola notte, domani, anche zoppicante, dovrà levare le tende. Il vecchio signor La Torre promette, ma il giorno dopo una brutta sorpresa attende Mirko alla porta. Due ufficiali giudiziari sono venuti a pignorare i mobili per un mancato pagamento ed è Michele a levarlo dall'imbarazzo offrendosi di saldare subito il debito. Adesso le parti si sono invertite, Mirko si è reso dipendente da Michele e non sa come potrà mai restituirgli quel denaro. E' molto semplice - risponde Michele - lavorando per me. Da oggi ti impegni a rintracciare i miei due figli: Sara (Agnese Nano) e Sandro (Antonio Manzini) che al momento dell'arresto avevano solo 3 e 5 anni. Da quel giorno sono stati affidati ad un istituto e poi adottati entrambi da una coppia di romani . Nel frattempo lui si sistemerà nello stanzino in fondo al corridoio. E' piccolo, osserva, ma lui ci è abituato: ha più o meno le stesse misure della sua cella.

Seconda puntata.

La convivenza tra Mirko e Michele è piuttosto faticosa ma, dopo un inevitabile periodo di conflitti tragicomici, si fa più affettuosa man mano che l'avvocato impara a conoscere meglio l'anziano signore. Tant'è che più passa il tempo e meno è convinto della colpevolezza del suo coinquilino. Un uomo così buono e remissivo, pensa, non può essersi macchiato di un delitto. Spinto ormai dall'affetto, Mirko si mette alla ricerca delle vecchie carte processuali e notte dopo notte, studiando senza tregua, scopre varie incongruenze. Rintraccia il commissario Pietrostefano (Carlo Croccolo) che all'epoca si era occupato del caso e che, vecchio e malato, è da alcuni anni costretto a letto. La sua testimonianza risulta molto utile all'avvocato che scopre tra l'altro che proprio quando Pietrostefano stava avvicinandosi alla verità venne misteriosamente sollevato dal caso. Inoltre emerge un altro fatto importante: la confessione poi ritrattata di un testimone oculare, un certo Robinson, un pittore americano che abitava con la moglie al piano di sotto rispetto all'appartamento della famiglia La Torre. Nella sua prima testimonianza Robinson aveva affermato di aver visto un uomo allontanarsi su una Lancia Zagato bianca proprio all'ora del delitto. Nel frattempo Michele raggiunge il villino dove dovrebbero abitare i suoi figli e osserva da lontano per ore e ore nella speranza di riconoscere qualcuno. Vede un bambino di circa 8 anni, un grosso cane, una filippina. Con un po' di coraggio si avvicina al cancelletto e improvvisamente viene travolto da una giovane donna sui 30 anni, Beatrice (Valerie Leboutte), che mortificata si scusa mille volte con lui per essersi dimenticata del loro appuntamento. Lo invita ad entrare in casa e gli offre un caffè. Michele è confuso, combattuto tra il desiderio di sapere qualcosa di più dei suoi figli e la promessa fatta a Mirko di non avvicinare mai nessuno della sua famiglia. Ma la tentazione è troppo forte e senza neanche accorgersene si ritrova dentro la casa di suo figlio Sandro e quella gentile signora che gli sorride di fronte è sua nuora Beatrice, mentre il bambino che poco prima vedeva giocare in giardino è Matteo, suo nipote. Capisce quasi subito di essere stato scambiato con il giardiniere. Emozionato e un po' impacciato accetta l'incarico assicurando la massima professionalità. Comincia così un periodo particolarmente felice per lui, che ogni giorno che passa conquista sempre più l'affetto della nuora, del nipotino e persino del grosso cane Max, mentre, al contrario, non riesce a farsi benvolere da suo figlio Sandro che lo guarda con sospetto e diffidenza. Mirko Mancini conosce casualmente Sara, la figlia violoncellista di Michele, che vive a Londra ma è di passaggio a Roma ospite di Sandro e Beatrice, e ne rimane folgorato. Intanto l'avvocato prosegue l'inchiesta sul vecchio delitto di Piazza Vittorio. Consigliato dall'ex commissario Pietrostefano capisce che la chiave di tutto è l'automobile Lancia Zagato che fu vista fuggire nella notte dell'omicidio. Riesce a trovare la lista di tutti gli acquirenti di quel tipo di auto in quell'anno. Mancini rintraccia anche la signora Robinson, vedova del pittore, e scopre che il marito ritrattò la testimonianza a causa di una grossa somma in denaro offertagli da un anonimo. La donna dice di aver vissuto per anni con questo peso e non vede l'ora di poter rendere giustizia al povero signor La Torre. Tra Mirko e Sara si instaura un'immediata simpatia che li porta a frequentarsi, a conoscersi meglio, al punto che lui, dopo una sofferta riflessione, decide di rivelarle che il caso di cui si sta occupando riguarda suo padre. Sara però è tanto traumatizzata che lo blocca e gli vieta di fare il nome del suo vero genitore. Michele, intanto, trova sulla scrivania di Mancini la lista di tutti i proprietari di Lancia Zagato e scorrendo tra i vari nomi selezionati rimane colpito da uno in particolare. Prende una pistola e si reca dall'avvocato Mosca (Giancarlo Dettori), ex datore di lavoro di sua moglie.

NOTE DI REGIA

Come autore e come regista devo molto a Nino Manfredi. Per un motivo o per l'altro ho scritto per lui pagine e pagine di sceneggiature, l'ho diretto più volte e credo di conoscerlo bene. Questo film è nato come un omaggio alla sua arte, ispirato dall'affetto, dall'ammirazione e dalla gratitudine che provo per lui. Il personaggio di Michele La Torre è semplice e complesso ad un tempo. Un uomo uscito di prigione più puro ed innocente di quando vi è entrato, trent'anni prima, per una condanna ingiusta. Un uomo ormai vecchio, vulnerabile, che è andato oltre il dolore. L'ho scritto come un vestito fatto su misura per come Manfredi è oggi, con la sua grandezza intatta ma anche con una nuova commovente fragilità in questa particolare stagione della sua vita che è la vecchiaia. Non so quanti altri attori avrebbero potuto interpretarlo. Nel film debutta mio figlio Matteo che ha otto anni. Dirigerlo accanto al suo grande nonno è un'emozione indescrivibile. Non so se vorrà continuare su questa strada, cosa che (e parlo regista) gli riesce molto bene. In ogni caso penso che un giorno, riguardando quelle scene in cui lui e il nonno recitano insieme, gli farà piacere aver avuto questa possibilità.

Alberto Simone

NINO MANFREDI

Siamo alla vigilia della messa in onda di Una storia qualunque , che ne pensa?

Altro che storia qualunque! Questo è proprio un film con tutti gli attributi. Erano anni che non mi emozionavo così tanto. E non lo dico certo perché ci sono anch'io. Ho visto le due puntate una dietro l'altra, sono passate più di tre ore e non me ne sono nemmeno accorto. Avete presente quei bei film di una volta, quelli che ti facevano ridere, poi ti facevano piangere e alla fine ti sentivi proprio contento? Ecco, questo film è proprio così e la Rai, i produttori italiani e quelli francesi possono essere orgogliosi di averlo realizzato .

Cosa le è piaciuto di questo progetto?

Prima di tutto mi ha convinto il tema. L'idea di interpretare uno che si è fatto trent'anni di galera per un delitto che non ha commesso. Mi sono chiesto cosa e chi ti può ripagare se poi scoprono che eri innocente .

E ha trovato una risposta?

La risposta l'ha trovata Alberto Simone, che è l'autore e il regista del film. Ed è che è un guaio talmente irreparabile che non ci sono risarcimenti possibili e se non si ha un'ottima ragione per continuare a vivere allora è proprio dura .

Qual è la ragione del suo personaggio?

Non aver mai rinunciato alla speranza di ritrovare i suoi figli, due bambini che gli furono portati via al momento della condanna e poi dati in adozione .

Ci riesce?

Si, con l'aiuto di un avvocato squinternato, interpretato da Bruno Wolkowitch, che difende solo emarginati, extracomunitari e sbandati di ogni genere. Ma anche con l'aiuto del destino perché per uno scambio di persona viene assunto come giardiniere proprio in casa di suo figlio. Anche la sua Odissea si conclude con il ritorno a casa, ma come Ulisse per un po' non può rivelare la sua identità e deve accontentarsi di un travestimento .

Sembra di capire che il suo personaggio le ha consentito un'interpretazione come quelle delle grandi occasioni del passato, da Pane e cioccolata a Per grazia ricevuta , da Geppetto a C'eravamo tanto amati . Questo personaggio è il più bello di tutti. Perché è uno che dopo un'esperienza terrificante ha conservato la purezza e il candore di un innocente. E la capacità di trasformare il dolore in speranza .

Quanto le somiglia?

Molto poco. In Italia e nel mondo ci sono centinaia, migliaia di Michele La Torre , persone vittime di errori giudiziari, condannate per sbaglio o perché non hanno i mezzi per difendersi adeguatamente. E questo dovrebbe far riflettere, soprattutto quelli che sono favorevoli alla condanna a morte. Basterebbe anche una sola eventualità che lo Stato uccida un innocente - perché l'errore è sempre possibile - a far comprendere che la pena capitale è una cosa barbara, orrenda e ingiustificabile. E spero che questo film contribuisca a farlo capire .

Alberto Simone è legato a lei anche da rapporti familiari. E nel film debutta anche il suo nipotino Matteo, figlio del regista e di sua figlia Roberta. Il film racconta l'importanza della famiglia e degli affetti familiari come valore centrale della vita. Quanto conta la famiglia per lei?

Moltissimo. Non avrei potuto fare il mestiere che faccio senza il supporto di una famiglia fin troppo comprensiva, a partire da mia moglie Erminia a cui devo tutto. Ma sul set i vincoli di parentela non servono a niente. Quello che conta è il valore di ciascuno e la capacità di fare bene il proprio lavoro. Perfino Matteo, che ha solo otto anni, lo ha capito. Ha recitato al mio fianco da vero professionista, senza mai cercare la protezione o l'affetto di suo nonno. E dire che avrebbe avuto tutti i diritti di farlo perché anche il suo ruolo non era facile. Invece era lui a sostenermi, a chiedermi se mi andava bene che facesse una certa pausa o una certa espressione. E' stato difficile fare la mia parte senza commuovermi .

Lei ha raccontato una volta di come i suoi rapporti con i registi con cui ha lavorato non siano stati sempre facili, anche a causa del suo maniacale perfezionismo. Com'è andata con Alberto Simone?

Alberto mi ha diretto nel suo primo film, Colpo di luna , un film bello, premiatissimo e visto troppo poco. Poi ancora nell'ultima serie di Linda e il Brigadiere e ora in questo film che ha scritto per me. Il suo lavoro parte dalla scrittura e questo si sente anche sul set. Sa quello che fa e quello che vuole dagli attori. E credo che il risultato sia evidente. In Una storia qualunque c'è una carrellata di attori giovani e anche di vecchie glorie della mia generazione. Sono tutti bravissimi e credo che, oltre al loro talento, si possa riconoscere la mano di un bravo regista .

E il cinema?

Questo è un film che sarebbe stato benissimo, ovviamente in una versione ridotta, anche in una sala cinematografica. Purtroppo per il cinema italiano non vedo un gran presente e, temo, neanche un gran futuro. Non certo per mancanza di autori o registi anche bravi, ma è il sistema produttivo e distributivo che fa acqua da tutte le parti. La televisione oggi è il solo mezzo che può permettere ad un autore italiano, se ha qualcosa da dire, di raggiungere un gran numero di persone. A patto di non perdere di vista la qualità e su questo terreno c'è ancora tanto da fare .